সন্তোষ সেন

১৯৮৭ সাল থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি দিনটি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনটির তাৎপর্য কি? এই বিশেষ দিনটিকে স্বনামধন্য ভারতীয় বিজ্ঞানী সি ভি রামন কর্তৃক রামন ক্রিয়া (Raman effect) আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞান দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (১৮৮৮-১৯৭০) একজন প্রথিতযশা পদার্থ বিজ্ঞানী যিনি রামন ক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৮৬ সালে ‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যোগাযোগ আয়োগ (NCSTC)’ ভারত সরকারর কাছে ২৮ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন করলে সরকার এই আবেদনের অনুমোদন দেয়। ১৯৮৭ থেকে সারা দেশজুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে এই দিবস পালন করে বিজ্ঞানের নানান সেমিনার, আলোচনা, স্থির চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে এবারের থিম হলো: ‘Global Science for Global Wellbeing’ ; অর্থাৎ পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর ভালোর জন্য বিশ্ব-বিজ্ঞান। বাস্তবে ঠিক কী ঘটছে: বিজ্ঞান প্রযুক্তি আজ সত্যি কতটা আন্তর্জাতিক, বা তাকে কতটা জাতীয় স্তরের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে, বা জ্ঞান-বিজ্ঞান আজ কীভাবে অর্থের দাসত্ব করতে গিয়ে মানুষ ও সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে –সেই আলোচনায় আমরা পরে আসছি। তার আগে আইনস্টাইন থেকে সি ভি রামন – এই যাত্রাপথের ইতিহাস ও তার তাৎপর্য নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

আলোর দ্বৈত্ব ধর্ম (dual nature of light) ও প্রকৃতিতে ফোটন কণার ভূমিকা:

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ব্যবহার করে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন দেখালেন –আলো মূলত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ হলেও তার কণা ধর্ম বা পার্টিকেল নেচারও বিদ্যমান। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক এর তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে তিনি বললেন – আলোক রশ্মি অসংখ্য পার্টিকেল বা কণার সমষ্টি। তিনি এই আলোক কণিকার নাম দিলেন ফোটন (Photon) বা কোয়ান্টা, যার ভরবেগ ও শক্তি বা এনার্জি আছে, E = hf (h= Planck’s constant, f= frequency বা কম্পাঙ্ক)।

এই তত্ত্বের সাহায্যে তিনি আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার (ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট) সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হলেন। এই যুগান্তকারী তত্ত্ব আইনস্টাইনের মুকুটে নোবেল পুরস্কারের পালক পরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আলোর দ্বৈত্ব ধর্ম (dual nature of light) প্রতিষ্ঠিত করল। ১৯২১ সালের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার আলবার্ট আইনস্টাইন হাতে পেলেন ১৯২২ সালে। যদিও ‘ফটো ইলেক্ট্রিক এফেক্ট’ ব্যাখ্যা করার জন্য নোবেল পুরস্কারে আইনস্টাইন মোটেই খুশি হলেন না। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে তাঁর মূল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান: বিশেষ ও সাধারন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, যে কাজের জন্য আইনস্টাইন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যাক সেসব কথা। এদিকে ১৯২২ সালেই আর এক পদার্থ বিজ্ঞানী আর্থার হোলি কম্পটন তাঁর সুদূরপ্রসারী তত্ত্ব ও পরীক্ষা নিয়ে এলেন, যা কম্প্টন এফেক্ট হিসেবে পরিচিতি লাভ করল। এই আবিষ্কারের হাত ধরে ১৯২৭ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল জিতে নিলেন বিজ্ঞানী কম্প্টন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই আবিষ্কার আলোর কণা ধর্মকে আরও শক্তপোক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। এবার দেখা যাক প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানের জগতে আলোর এই ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী কণা ফোটনের তাৎপর্য ঠিক কতটা।

এই ফোটনই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে রাসায়নিক জগতকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। সালোকসংশ্লেষ বা photosynthesis প্রক্রিয়ার মূল উপাদান ফোটন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে auto generation process বা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার জন্ম হয়েছে। যার উপর দাঁড়িয়ে প্রানের সঞ্চার, উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। এই বিষয়টাকে একটু বোঝা যাক। আলোক কণিকা ফোটন কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে সবুজ পাতার ক্লোরোফিল কর্তৃক শোষিত হলে ফোটন তার শক্তির একটি অংশ ব্যয় করে ক্লোরোফিলের হৃদয় বিদীর্ণ করে ইলেকট্রনকে পরমাণু থেকে মুক্ত করে। এই বলশালী ইলেকট্রন পাতার রান্নাঘর মাইট্রোকন্ডিয়ায় আগে থেকে জমা থাকা জলের অণুকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। এখানেও সেই পার্টিকেল পার্টিকেল ইন্টারেকশন এর গল্প। প্রকৃতি বিজ্ঞানের এই অপূর্ব সুন্দর খেলা, যা প্রাণ সঞ্চারের মৌলিক শর্ত, চলে আসছে যুগ থেকে যুগান্তরের পথ বেয়ে। তারই মূলে কুঠারাঘাত করে চলেছে উন্নত মস্তিষ্কের দাবিদার একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ।

অথচ মানুষের নিজের জন্মের প্রথম স্পন্দনকে আজ জানতে বুঝতে, এই ফোটনের চরিত্র ও ভূমিকাকে আরও গভীরে জানতে হবে। শুধুমাত্র তার তরঙ্গীয় স্পন্দন নয়, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা আরও অনেক স্পন্দনকে অনুভবে আনতে পারলে তবেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড -এর

সমস্ত বস্তুজগত, প্রানীজগত এক সাথে যে ছন্দোবদ্ধ গতিতে স্পন্দিত ও আলোড়িত হচ্ছে, তার সুলুক সন্ধান করা সম্ভব হবে। অথচ বিজ্ঞানকে এই সমগ্রতার ব্যাপ্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নানান শাখা প্রশাখায় ভেঙে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করে উল্টোপথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে হাঁটার মরীয়া প্রচেষ্টা চলছে বিশ্বজুড়েই।

তাই আজ বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে, এই বিশ্ব স্পন্দনের সাথে, সমাজ জগতকে synchronized করা। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষুদ্র বোধ synchronization-এর এই বৃহৎ ক্ষেত্রে মিলিত হতে বাধা দিচ্ছে। তবুও বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিজস্ব নিয়মে বিশ্বজুড়ে কিছু বিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ যে অসীম সম্ভাবনার ছবি আঁকছেন, ছন্দোবদ্ধতার বার্তা দিচ্ছেন, সেটাকেই সামনে আনতে হবে অর্থনীতির কুটিল আবর্ত থেকে বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে মুক্ত করে।

রামন এফেক্ট:

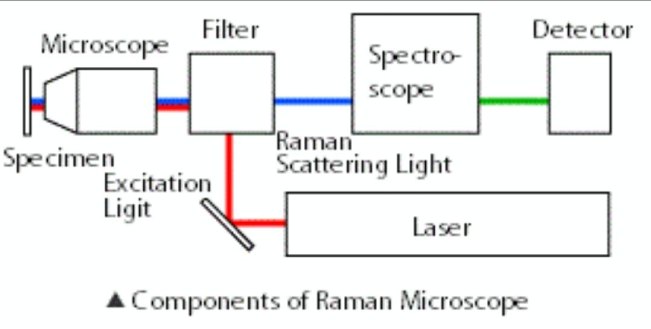

আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন এই লেখার মূল নায়ক বিজ্ঞানী স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। তাঁর নামানুসারেই ফোটন কণা সমূহের অস্থিতিস্থাপক বিচ্ছুরণ (inelastic scattering) রামন এফেক্ট নামে পরিচিতি লাভ করল। ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ও তাঁর গবেষক ছাত্ৰ ‘কে এস কৃষ্ণণ’ তরল পদার্থে “রামণ প্ৰভাব” আবিষ্কার করেন। আসলে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (মনোক্রোমাটিক, যেমন লেজার বিম) আলোক রশ্মি ধূলো-ধোঁয়া মুক্ত কোনো স্বচ্ছ রাসায়নিক যৌগ বা কেলাসের (ক্রিস্টাল) ওপর আপতিত হলে আলোর একটি ছোট অংশ আপতিত দিক থেকে বিক্ষিপ্ত (স্ক্যাটার্ড) হয় এবং এই বিক্ষিপ্ত আলোর তরঙ্গদৈঘ্য বা ওয়েবলেন্থ সাধারণত বেড়ে যায়। আর আলোর বেশিরভাগ অংশটিই দিক ও তরঙ্গদৈঘ্য পরিবর্তন না করে যৌগ থেকে নির্গত হয়। যৌগের অণু কর্তৃক বিক্ষিপ্ত আলোর শক্তি কমে যাওয়া বা তরঙ্গ দৈঘ্য বেড়ে যাওয়াকেই রামন এফেক্ট বলা হয়। আগেই উল্লেখ করেছি আলো এক ধরনের কণা (পার্টিকেল) বা ফোটন, যার শক্তি আছে। এই ফোটন কোনো যৌগের অণুর ওপর আপতিত হলে “পার্টিকেল পার্টিকেল ইন-ইলাস্টিক ইন্টারেকশন” এর জন্য আপতিত আলোর শক্তি কিছুটা কমে যায়, ফলে E= hc / lambda এই সূত্র মেনে তরঙ্গদৈর্ঘ্য (lambda) বেড়ে যায়, যদিও এই বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই কম, এক ভাগের এক কোটি ভাগ মাত্র। এবং ঘটনাটি ঘটে যায় চোখের পলকে, ১০-১৪ সেকেন্ডের মধ্যে। বলে রাখা ভালো যে, স্থিতিস্থাপক বিকিরণ হলে তাকে Rayleigh scattering বলা হয়। নীচের চিত্র থেকে রামন এফেক্ট কিছুটা বোধগম্য হতে পারে।

ভারতের পদার্থবিজ্ঞানী স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ১৯২৮ সালে তাঁর পর্যবেক্ষণ প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু এর পিছনেও একটি ইতিহাস আছে। পাঁচ বছর আগেই অস্ট্রিয়ার পদার্থবিদ অ্যাডল্ফ স্মেকাল তাত্ত্বিকভাবে এই বিশেষ প্রভাব বা এফেক্টটকে বর্ণনা করেছিলেন, যদিও তিনি হাতে গরম প্রমাণ দিতে পারেন নি। অন্যদিকে সি ভি রামনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে রাশিয়ার দুই প্রথিতযশা পদার্থবিদ লিওনিড ম্যান্ডেলস্টাম এবং গ্রিগরি ল্যান্ডসবার্গ এই ঘটনাটি প্রথম হাতেকলমে প্রমাণ করেন। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই দুই বিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না করায় তা সেইসময় লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে রামন এফেক্টের অন্যতম অবদান: আইনস্টাইন কর্তৃক বর্ণিত ‘আলোর কোয়ান্টাম প্রকৃতি’ আরও একবার প্রমাণিত হলো। এর পাশাপাশি আণবিক গঠন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। তাছাড়া ‘রামন বর্ণালী যন্ত্র বা স্পেকট্রোস্কোপি’ তৈরি হয় এই ঘটনাটির উপর ভিত্তি করেই। অণু বা ক্রিস্টালের গঠন, তার চরিত্র ও অন্য অণুর সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জানতে বুঝতে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে এই রামন স্পেকট্রোস্কোপি, ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপির সাথে যুগলবন্দী হয়ে দুর্দান্ত কাজ করে।

স্যার সি ভি রামন – কর্মজীবন:

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ার পর ১৯১৭ সালে রামন সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স (আইএসিএস) -এ গবেষণা চালিয়ে যান, যেখানে তিনি অবৈতনিক সচিব ছিলেন। বিজ্ঞানী রামন তাঁর কর্মজীবনের এই সময়টিকে সুবর্ণ যুগ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। অনেক শিক্ষার্থী, গবেষক আইএসিএস এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কাছে এসে বিজ্ঞানের নানান জটিল বিষয়ে আলোচনা করতেন। ১৯২৬ সালে অধ্যাপক রামন ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানের সাময়িক পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করেন। সাময়িক পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ‘রামন প্রভাব’ আবিষ্কারের প্রতিবেদন সমেত তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ ‘একটি নতুন বিকিরণ’ প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯২৯ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৬ তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী সি ভি রামন। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতরত্ন পুরস্কারে এবং ৫৭ সালে ‘লেনিন শান্তি পুরস্কারে’ ভূষিত হন।

এবারে নোবেল জেতার গল্পে আসি। ১৯৩০ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জেতার ক্ষেত্রে রামন এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, সাধারণত নভেম্বরে নোবেল পুরস্কারগুলি ঘোষণা করা হলেও তিনি আগেভাগেই (জুলাই মাসে) সুইডেন যাওয়ার টিকিট বুক করে রেখেছিলেন এবং প্রাপকের কাছে যদি সংবাদটি কোনো কারণে এসে না পৌঁছায়, সেই ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে পুরস্কার ঘোষণার খবরের জন্য প্রতিটি দিনের সংবাদপত্র খুঁটিয়ে দেখতেন। অবশেষে প্রথম এশীয় এবং অ-শ্বেতাঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞানে নোবেল (১৯৩০) পুরস্কারে ভূষিত হয়ে বিশ্ব দরবারে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন। যদিও তার আগেই ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সি ভি রামনের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভারতের আর এক জ্যোতিষ্ক সুব্রামানিয়ান চন্দ্রশেখরও ১৯৮৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান। সুব্রামানিয়ান চন্দ্রশেখরের নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে ‘চন্দ্রশেখর লিমিট’ এর আবিষ্কারক হিসেবে। অনেক গাণিতিক হিসেব নিকেশ করে তিনি বললেন – কোনো নক্ষত্রের ভর (mass) আমাদের সূর্যের ভরের ১.৪৪ গুণের বেশি হলে, ঐ নক্ষত্রের মৃত্যুর পর (হ্যাঁ, প্রাণীদের মতোই নক্ষত্রদেরও জন্ম, বেড়ে ওঠা ও মৃত্য চক্র আছে) তা নিউট্রন স্টার এবং ভর আরও বেশি হলে তা কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাক হোল)- এ পরিনত হবে। এই আলোচনা অন্য এক সময় করার ইচ্ছে থাকল।

Global Science for Global Wellbeing:

২০২৩ সালের বিজ্ঞান দিবসের থিম সম্পর্কে একটি গাল ভরা নাম দেওয়া হয়েছে: ‘পৃথিবীবাসীর ভালোর তরে গ্লোবাল সায়েন্স বা বিশ্ববিজ্ঞান’। এটা ঠিক যে, বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে, বিশেষ করে ১৯৮০ এর পর থেকে নয়া উদার অর্থনীতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রকরণকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া এবং অন্যদিকে জ্ঞান (নলেজ) ও তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ এবং আন্তর্জালের মধ্য দিয়ে তা বিশ্ব দরবারে উন্মুক্ত হওয়ার ফলে বিজ্ঞানের অজানা রহস্যের সমাধানে, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা মহাকাশ চর্চার ক্ষেত্রে গবেষণা, নতুন নতুন আবিষ্কার, নব নব কৃৎকৌশলের উদ্ভাবন সবই জাতীয় স্তর থেকে বেরিয়ে বিশ্বচরাচরে পরিব্যপ্ত হয়ে আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ একবিংশ শতকের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও আবিষ্কারকে আনা যায়। এক: আইনস্টাইন বর্ণিত অভিকর্ষীয় তরঙ্গ (gravitational wave) শনাক্তকরণের দুইটি অত্যাধুনিক যন্ত্র নির্মাণ এবং তার শনাক্তকরণের কাজটি সম্পন্ন হলো ২০১৭ সালে। যা ছিল সম্পূর্ণ রূপে একটি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টা। এই বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞে কুড়িটির বেশি দেশের ১০০ টি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কম করে এক হাজার বিজ্ঞানী-গবেষক হাতে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে কাজ করে গেছেন ২০০০ সাল থেকে।

দুই: অতি সম্প্রতি কৃষ্ণগহ্বরের ছবি তুলতে সক্ষম হওয়া। ২৭ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি বা আকাশ গঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিকাল থেকে ঘাপটি মেরে বসে থাকা এক দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের যে ছবি বিশ্ববাসীর দুয়ারে আছড়ে পড়ল ২০২২ সালের ১২ ই মে, তা আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের এক সার্থক প্রয়াস। এই দুরূহ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল বিশ্ব চরাচরে পরিব্যপ্ত একটি আন্তর্জাতিক রিসার্চ টিম যা ‘ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ কোলাবরেশন’ নামে পরিচিত। এই প্রকল্পে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার ৮০টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তিনশ’ র বেশি গবেষক-বিজ্ঞানী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, মস্তিষ্কগুলোকে নেট দুনিয়ার গহীন জালের পাকে বেঁধে পাঁচ বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসানো ৮ খানা রেডিও-টেলিস্কোপের সমবায় ছিল এই ‘ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ’। আজকের বাস্তবতায় প্রতিটি বড় মাপের বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড আদতে এক সহযোগিতা- যূথবদ্ধতা-বিশ্বমানবতা- আন্তর্জাতিকতার মূর্ত প্রতীক।

আসলে নলেজ বা জ্ঞান আদতে একটি সামাজিক সম্পদ, যা গড়ে উঠেছে কালের সরণি বেয়ে অসংখ্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা– অধ্যাবসায়– আবিষ্কার – অভিজ্ঞতার যোগফল হিসেবে। আর বিশ্বগ্রামে ও অসীম মহাকাশের সুদূর পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এখনও অজানা অপরিচিত রহস্যের সমাধান আন্তর্জাতিক পরিসরেই সম্ভব। অথচ ভারতবর্ষের মতো দেশে বিজ্ঞান-যুক্তি-বোধের চর্চাকে বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে দেশীয় ঘরানার ক্ষুদ্র খাঁচায় আবদ্ধ করার প্রাগ-ঐতিহাসিক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বরং পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে তাকে অন্ধকারের অতল গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোন্ ভয়ানক কৃষ্ণগহ্বরের গভীর কালো গর্তে সামাজিক জ্ঞান ও সম্পদকে বন্দী করার মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টা চলছে, তা খোদায় মালুম!

আর অন্যদিকে বিশ্বজুড়েই মূলত অর্থ (money) তথা কর্পোরেটের সেবায় নিয়োজিত ও তার দাসত্ব করতে গিয়ে বিজ্ঞান আজ সম্পূর্ণরূপে ফেটিসাইজড (বিমূর্ত কাল্পনিক ঈশ্বর স্বরূপ)। সমাজ-প্রকৃতি-মানুষের সাথে তার সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে সরু সুতোর ডগায় ঝুলছে। বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক জ্ঞানকে ব্যাঙ্কিং– পুঁজি ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে ফুলেফেঁপে ওঠা কাল্পনিক পুঁজির (ফিকটিশাস ক্যাপিটাল) আরও আরও বিনিয়োগ ও মুনাফার করাল গ্রাস পুরোপুরি গিলে ফেলেছে।

এখান থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করতে না পারলে মানুষ প্রকৃতি সমাজ সভ্যতা কারোরই মুক্তি সম্ভব নয়। এর পাশাপাশি বিজ্ঞানের সব শাখাগুলির যখন ইন্টিগ্রেটেড হওয়া প্রয়োজন আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞানের অজানা অপরিচিত দুরুহ সমস্যার সমাধানে, বিনষ্ট বিপর্যস্ত করে দেওয়া জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে সমাজ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে, ঠিক তখন বিজ্ঞানকে সামগ্রিকতায় না দেখে বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ছোট ছোট খোপে বন্দী করে দেওয়া হয়েছে একক ভাবে। এখানেই অর্থ-পুঁজির ফুলেফেঁপে ওঠা কাল্পনিক জগতের সাথে বিজ্ঞানের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব হাজির হয়েছে। যত বেশি বিভাগ-বিভাজন, তত বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা। চিকিৎসা শাস্ত্রে তো এটা আজ স্ফটিক স্বচ্ছ সহজ সরল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিঙ্গেল উইন্ডোর পরিবর্তে যত বিভাগ, উপবিভাগে রুগীকে চক্কর কাটানো যায় –তত বেশি ডাক্তার, ওষুধ, মেডিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, তত বেশি চিকিৎসার সরঞ্জাম। আর সেই হারেই বেড়ে ওঠে ফার্মা কোম্পানির বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের ব্যবসা-বাণিজ্য ও লক্ষ্মী-লাভ। আর শিল্প- সাহিত্যের সাথে তো বিজ্ঞানের এক অসেতুসম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।এবার সেই পানে একটু দৃষ্টি প্রসারিত করা যাক।

বিজ্ঞান থেকে শিল্পকলার বিচ্ছিন্নতা:

শ্রম-উৎপাদন-বিজ্ঞানের জগৎ থেকে সাহিত্য – শিল্পকলাকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা আলাদা খোপে পুরে দেওয়া হয়েছে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারকে আরও প্রসারিত করার স্বার্থেই। শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংগীত–সাহিত্য– শিল্পকলা তার গুণগতমান হারিয়ে আর পাঁচটা পণ্যের মত একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। পুঁজির আধিপত্যের যুগে বিজ্ঞান হয়েছে ‘প্রোডাক্টিভ ফোর্স‘এবং তা পরিচালিত হচ্ছে পুঁজিকে বেগবান করার লক্ষ্যেই। ঠিক সেই কারণেই শিল্পকলার সব কটি বিভাগ পরিণত হয়েছে পণ্যে। পুঁজির নিষ্ঠুর অন্ধগতির জন্য ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও বাজারের যে বাস্তব জগৎ, তা বড় বেশি কদাকার-কুৎসিত। আর অন্যদিকে প্রকৃতির সবকিছু সৌন্দর্য – পাহাড়, নদী, সুনীল আকাশ, মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষা (ডিজায়ার), কল্পনা, শিল্প সাহিত্য আজ অপ্রাকৃতিক (unreal) হয়ে গেছে। অথচ বস্তুগত ভাবে বিজ্ঞানী এবং শিল্পী উভয়ই পৃথিবীকে উন্নত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত প্রাণ। নিজের মনন-বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বহির্জগতের দ্বন্দ্বগুলোর সমাধানে কাজ করেন একদল বিজ্ঞানী, গবেষক ও বিজ্ঞান কর্মী। আর একজন শিল্পী-সাহিত্যিক মানুষের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বগুলোকে নিরসন করার চেষ্টা করেন তাঁর শিল্পসত্ত্বা ও মেধাকে ব্যবহার করে। শিল্পকর্ম মানুষের মননে ভাস্বর হয়ে ওঠে। আসলে বিজ্ঞানী ও শিল্পী দুজনেই সমাজ–সভ্যতার প্রগতির লক্ষ্যে সৃজনশীল কাজে যুক্ত। অথচ পুঁজির আধিপত্যের যুগে ফাটল ধরেছে এই মিলনসুত্রেই।

আজকের সময়ের দাবি বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে হাত ধরাধরি করে– প্রকৃতি থেকে মানুষের এবং সমাজ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতা (alliniation) কাটাতে একযোগে সমলয়ে সমতালে সমসুরে কাজ করে যেতে হবে। তবেই প্রকৃতির সন্তান মানুষ প্রাকৃতিক হবে, বাঁচবে প্রকৃতি-পরিবেশ, বাঁচবে মানব সভ্যতা।

ভারতে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ চর্চার ঐতিহ্য:

ভারতবর্ষের মনন কে বুঝতে হলে দেশের যুক্তিবাদী চর্চা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ভারতের অবদান ও বিকাশকে সামনে আনা খুব জরুরি। আর এই ধারাকে সামনে আনতে হলে সবার আগে যাঁদের কথা স্মরণ করতে হবে তাঁরা হলেন: জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট, পৃথিবীর প্রথম দশজন গনিতবিদদের মধ্যে অন্যতম রামানুজন, সি ভি রামন, চন্দ্রশেখর সুব্রামনিয়াম, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, অসীমা চ্যাটার্জি সহ অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং প্রকৃতি প্রেমিক মহাকবি কালিদাস, সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বস্তুবাদী চর্চার ধারক বাহকদের। এখানেই লুকিয়ে আছে ভারতের আসল ঐতিহ্য। অথচ আজকে ঐতিহ্যের নাম করে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল আই আই টি এর মতো কিছু উৎকর্ষ কেন্দ্রকে ব্যবহার করে বিজ্ঞান চর্চার নাম করে সমাজকে নিয়ে চলেছে এক অলীক জগতে – রামায়ণ, মহাভারত, পুরান, জ্যোতিষশাস্ত্র সহ আদি শঙ্করাচার্যের মনুবাদী গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির জগতে। ঠিক যেন উলোট পূরণের এক রূপকথার গল্প। উল্টোদিকে হেঁটে পিছনের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে রুখতে হলে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সেই বহুল প্রচলিত উক্তিটি ‘ব্যাদে সব আছে’ সামনে আনতে হবে। সাথে সাথে ভারতবর্ষে সত্যি সত্যি যে বস্তুবাদী ধারা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের নানান শাখায় এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাকেই সামনে তুলে আনতে হবে। নাহলে ঐতিহ্যের নাম করে, বিজ্ঞানের নাম করে গণেশের কাটা মুন্ডু জোড়া করার প্লাস্টিক সার্জারি বা মহাভারতে টেস্ট টিউব বেবি, উড়োজাহাজ আবিষ্কারের মতো গাঁজাখুরি গল্প, অকথা কুকথা প্রচার করে অপবিজ্ঞান, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের চাষ করা হবে আর এই বিষবৃক্ষের ফল ছড়িয়ে যাবে সমাজের আনাচে কানাচে। তাই বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশকে যেমন একদিকে অর্থের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে, পাশাপাশি রূপকথার মায়াজাল ভেদ করে বিজ্ঞানকে তার স্বমহিমায় সমাজ বিকাশের স্বার্থে উজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে এই প্রত্যয় প্রতিটি বিজ্ঞান শিক্ষক, বিজ্ঞান কর্মী, যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক মানুষকে ভরসা জোগাক।